国際公約に反する「石炭火力発電新設」はリスキーなビジネス

初出:『環境ビジネスオンライン』 2015年4月27日掲載

東日本大震災以降、日本では石炭火力発電所の新設計画が目白押しである。昨年、政府が策定した「エネルギー基本計画」が「重要なベースロード電源」というお墨付きを与え、停止している原発に替わる電源を確保しようとする既存電力会社、電力市場への進出のために独自電源が必要な新規参入企業が、コストの安さを理由に設置しようとしているためだ。

しかし、石炭火力は、最新型であっても二酸化炭素排出量が天然ガス火力の2倍以上。欧米各国が事実上、新設を不可能にする規制を導入しつつある中で、日本が大量の石炭火力発電の増強を進めれば、世界の温暖化対策に逆行するものとして、国際的な批判にされるのは必至だ。環境政策の観点から間違っているだけでなく、ビジネス判断としても正しいものとは言えないのではないか。

1億2700万トンもの二酸化炭素増加

震災後の石炭火力発電所新設計画については、環境NGOの気候ネットワークが系統的にウォッチをして集計結果を公表している。本年4月9日の発表によれば、「新規計画は43基、設備容量2120万kWに上る。これらの発電所が全て建設され、稼働すれば、約1億2700万トンに上るCO2が排出される」としている。この1億2700万トンというのは、日本の総排出量の1割近い数値である。東京都の排出量が6000万トン程度なので、東京が二つ増えた分くらい排出量が増える、ということでもある。

政府では、エネルギーミックス(電源構成)の検討と並行して、2020年以降の日本の温室効果ガス削減目標の検討を進めているが、これほど大量の排出増加につながる石炭火力発電所の新設を放置したら、どんな削減目標も絵に描いた餅に終わってしまう。

「最新型」であっても二酸化炭素排出量は2倍以上

こうした石炭火力発電の新設を合理化するために使われる説明は、「最新型の石炭火力は高効率で環境負荷が小さい」というものだ。実際、新設計画などを伝える新聞紙面でも「福島に最新鋭石炭火力」「横須賀に高効率石炭火力」「石炭火力、CO2減らし復権へ」などという見出しが躍っている。

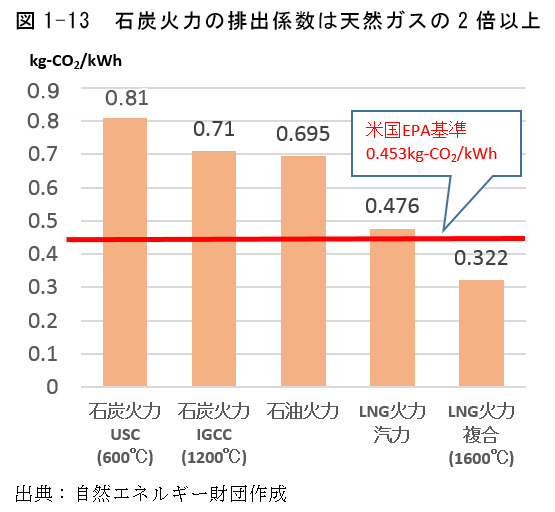

こうした記事だけを見ていると、あたかも新しい石炭火力は、地球温暖化対策の観点からも推奨されるべきものかのように見えてしまう。しかし、実際はそうではない。図1は石炭火力、石油火力、天然ガス火力の排出係数(1kWhの電気を発電するときに、どれだけの二酸化炭素を排出するかを見る係数)を比較したものである。

左から二つ目、IGCCと書かれたものは実証段階にある「最新型」の石炭ガス化複合発電のことであるが、その排出係数は0.71kg-CO2/kWhである。つまり1kWhの電気を発電するときに、710gのCO2を排出することを意味する。その左にある石炭火力USC(超々臨界圧)に比べれば排出係数が小さいが、石油火力よりも高く、実用化されている天然ガスコンバインド発電(グラフの右端)と比べれば、2倍以上の二酸化炭素を排出することがわかる。

こうして比べれば明らかなように、地球温暖化対策の観点からは、最新型であっても石炭火力発電であるかぎり、二酸化炭素削減に寄与するものではなく、その新増設は、大幅な排出増加を招くものなのだ。

石炭火力発電の新設を事実上、禁止する欧米各国

COP21にむけて欧州連合も米国も、既に削減目標を公表している。欧州連合は、2030年までに1990年比で40%削減、米国が2025年までに2005年比で26~28%削減というものだ。そして、欧州連合も米国も、この削減目標を達成するための主要な政策の一つとして、石炭火力発電対策を強化しつつある。

米国は新設火力発電所へのCO2排出基準の導入を予定しているが、その規制値は0.453kg-CO2/kWhであり、IGCCの0.71 kg-CO2/kWhより遥かに厳しい。石炭火力がこの厳しい水準をクリアするためには、二酸化炭素回収・貯留設備(CCS)の導入が必要になる。コスト的・技術的にCCSの設置は困難であり、事実上、石炭火力の新設は不可能になる。

米国だけではない。同じく北米のカナダも、本年7月に米国と同様の排出基準の導入を予定している。また欧州では既に2009年の段階で、火力発電の新設に際してCCSの設置が可能であることを条件にするEU指令を出していたが、各国で更に厳しい規制の導入が始まっている。代表例は英国で、2013年12月に米国とほぼ同じ排出基準を定めている。

既存の石炭火力にも規制が

新設だけではない。既存の石炭火力発電所にも規制の網がかかりつつある。米国では2030年に火力発電所部門からの二酸化炭素排出量を、2005年比で30%削減するという規制が導入される。削減の方法は各州の裁量にまかされているが、石炭火力発電の抑制が進むことは間違いない。

欧州では、既存の火力発電所対策はもともと「キャップ&トレード制度(EU-ETS)」で行われることになっていた。これは発電所を含む大規模排出施設部門全体に、温室効果ガスの排出上限量(キャップ)を定め、個々の施設はその排出量に見合った排出枠(排出権)を調達することを義務付ける制度である。排出枠の総量は順次、削減されていくので、排出権の価格が上昇し、排出削減が進むという仕組みである。

発電所に関して言えば、二酸化炭素排出量の多い石炭発電から天然ガス発電への転換が進むことが想定されていた。しかし実際には、リーマンショック後の経済低迷などにより、排出権価格が低迷し、もくろまれていた石炭から天然ガスへの転換は進まなかった。

この点を改善するための仕組みが英国で導入され、ドイツでも導入されようとしているのが、最近の状況である。英国では排出権価格に上乗せされる炭素税が2013年から導入されていたが、その金額が今年の4月から炭素1トンあたり9.54ポンドから18.08ポンドへと2倍になった。排出権価格と合計すると1トンあたり32ユーロになるというから、日本円にすると4000円程度になる。英国政府は、こうした施策の推進で2026年までには、英国の石炭火力発電が全てなくなっていくと予測している。

英国同様、意欲的な温室効果ガスの削減目標を掲げるドイツも、昨年12月に「クライメイトアクションプログラム2020」を策定し、石炭火力発電所対策を進めている。

国際公約に反する「石炭火力発電新設」はリスキーなビジネス

欧米諸国が上に見たような石炭火力対策を進めているのは、2020年以降の世界的な気候変動対策の強化を見越してのことだ。それも2030年までの中期的な削減だけではなく、2050年という長期の削減目標をも視野に入れている。日本も2050年までの80%削減を国際公約している、という点では欧米諸国と同じ立場にある。

自民党政権になってからも、2013年11月に決定された「攻めの地球温暖化外交戦略」の中で、先進国全体で2050年までに80%削減をめざすという国際公約を確認している。冒頭で見た「43基、2120万kW」というような石炭火力発電所の新設を認めていては、とても80%削減ができるはずがない。これから建設を始める火力発電所が稼働を始めるのは、2020年以降であり、完成した後30年、40年と稼働するものだからだ。

国内で、いま、これらの石炭火力発電所の新設を計画している企業は、2020年以降も、現在のような二酸化炭素の排出に制約のない状況が続くと考えているのかもしれない。そうだとしたら、それはとてもナイーブな経営判断なのではないか。日本政府が、COP21に向けてどんな削減目標を提出するつもりなのか、現時点では不明だが、2050年80%削減は既に国際公約なのだ。これに反することにならざるを得ない石炭火力には、早晩、日本でも排出規制が導入されることになるだろう。しかも、その時期は、欧米で既に石炭火力規制が強化され始め、2030年に自然エネルギーで40%程度の電力を供給することが先進国標準となる中で、そんなに遠い将来ではないのではないか。

石炭火力の新設は、環境面だけでなく、ビジネス戦略としてもリスキーなものと言わざるを得ない。